Alors que l’automne s’installe, n’oubliez pas d’aller visiter la deuxième biennale des photographes du monde arabe contemporain!

Jusqu’au 12 novembre, ce parcours d’expositions réunit près de 50 artistes du Maghreb et du Moyen-Orient dans 8 lieux parisiens, notamment la Maison Européenne de la Photographie (MEP) et l’Institut du Monde Arabe (IMA).

Trois journalistes de la rédaction d’Onorient se sont faufilées dans le cortège de Jack Lang. Eva a eu un coup de coeur pour les photographes algériens présentés à la Cité internationale des arts, Manon a rencontré le fantastique artiste égyptien Ahmad El Abi, et Stéphanie s’est interrogée sur les représentations du corps par des femmes photographes.

Trois chroniques toniques pour aborder vos déambulations photographiques.

Une photographie en mouvement

Lorsque je rencontre Abdelhamid Rahiche puis Farouk Abbou, tous les deux me parlent de leurs liens avec l’Algérie. Non en tant que pays ou patrie, mais en tant que racines. Leurs photographies ont beau être esthétiquement très différentes, leurs questionnements sont profondément ancrés dans un contexte similaire, la réalité algérienne contemporaine.

Rahiche s’est concentré sur la cité dans laquelle il a en partie grandi. Le nom de cette cité devient le titre de sa série avec une ironie qu’il ne cache pas. Son Alger, Climat de France, cité bâtie sur les hauteurs de Bab El Oued, cherche simplement à montrer les habitants de la structure d’immeubles comme des « personnes ».

« En travaillant sur des quartiers sensibles, je m’adresse en premier lieu à la sensibilité des gens » dit-il. Comme en France, beaucoup de clichés sont véhiculés sur les habitants des cités. Sa devise pour y remédier, un proverbe qu’il a légèrement modifié :

Tant que les lions n’auront pas de narrateurs, on retiendra toujours l’histoire du chasseur.

Il a choisi de raconter l’histoire des lions. Celle de vies de femmes et d’hommes, un entremêlement de récits humains, comme partout ailleurs. Ses portrait flous, en mouvement, pris dans le vif « reflètent la position des gens qui vivent dans la cité vis à vis des personnes qui viennent de l’extérieur, ils sont insaisissables ».

Les photos de Farouk Abbou frappent quant à elles par la frustration qu’elles inspirent. Il nous emporte dans une réflexion artistique et poétique du non-exil.

Comme un retour un peu forcé vers un destin inconnu, délaissé et incompris, écrit-il.

Sa série Transvergence s’inspire de la tradition, un espace qui selon lui « commence à partir ». Face à cette disparition, « ma démarche est de m’intéresser à ma culture ancestrale » nous explique-t-il. « Si on attrape pas notre histoire, on n’aura pas de futur, on aura rien du tout. Il faut s’alimenter de ça, c’est une richesse ».

Ces racines, parfois difficiles à appréhender ou à porter, sont un héritage et la tentation de s’en défaire une simple illusion, « même si on part juste avec notre corps, notre esprit reste là ».

Les photos ont été prises pendant le Ramadan pour une raison technique : trouver les rues vides. Clin d’œil involontaire à l’influence de la tradition dont parle Farouk Abbou.

Dans chacun de ses clichés, un personnage de dos, qui n’est autre que l’artiste lui même, s’avance. L’obstacle est droit devant. Que doit-on en faire, comment doit-il être franchi ? C’est la question qu’il nous pose.

De la fantaisie pour échapper à la morosité

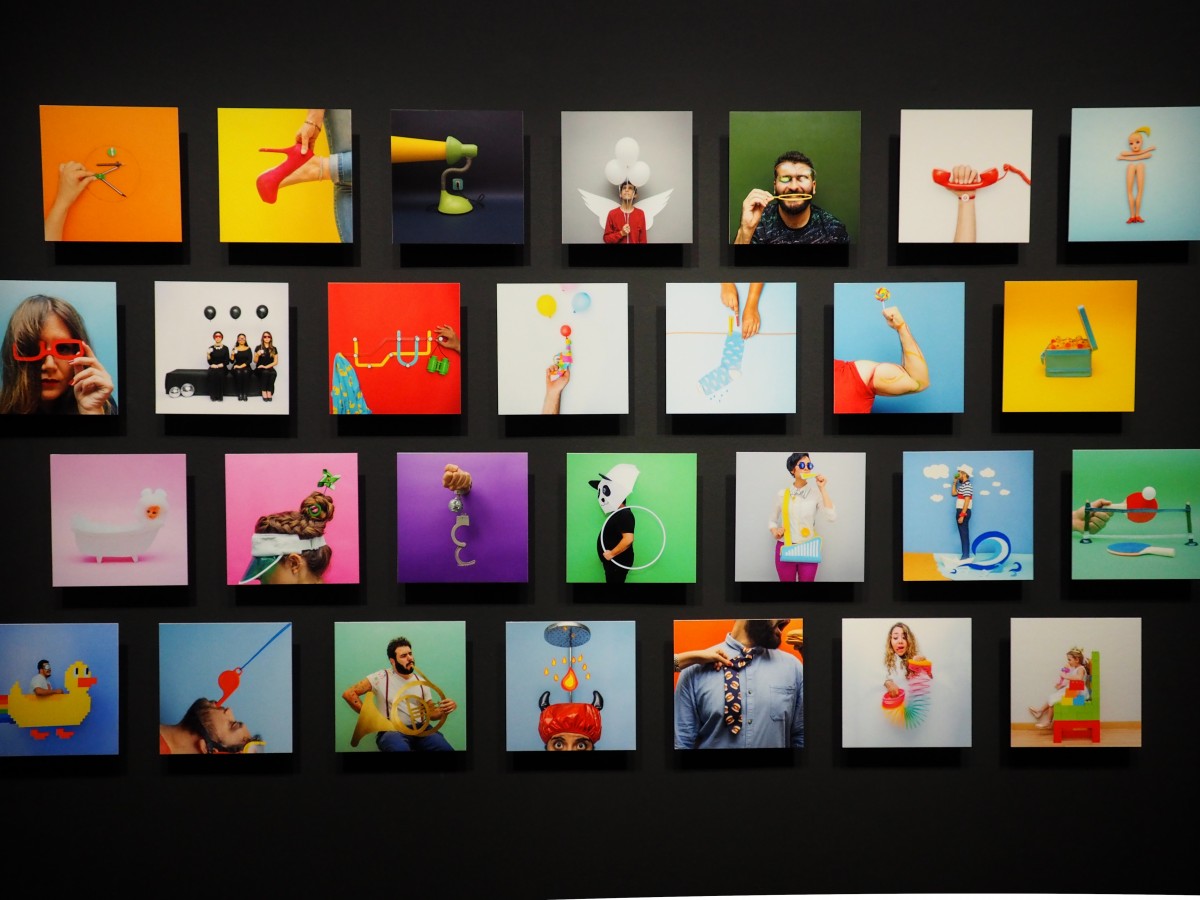

Impossible de le rater ce matin, Ahmad El Abi se balade avec un canard en plastique sur le dos. La jovialité de ce couple improbable tranche avec l’ambiance d’un vernissage plutôt feutré. Bienvenue à la fantaisie! Ce photographe égyptien, présenté pour la première fois à Paris, est un médecin reconverti dans la photographie conceptuelle. Son projet sur l’alphabet arabe a été sélectionné par la commissaire Olfa Feki pour figurer dans la sélection.

Grâce à lui, vous allez peut-être enfin mémoriser l’alphabet arabe. « The Alphabet » représente vingt-huit cartons aux couleurs pop pour chacune des lettres de l’alphabet arabe. Chaque image épouse les formes essentielles de la calligraphie. Un beau défi créatif dans lequel Ahmad s’est plongé sur Instagram en participant au défi arabic type challenge, proposé par le graphiste @ramy_komar

« J’ai été encouragé par les réactions enthousiastes des internautes jusqu’à la dernière lettre! » se remémore Ahmad. Sur les réseaux sociaux, chaque nouvelle impulsion visuelle est l’épisode à ne pas manquer, l’occasion aussi de suivre Ahmad dans ses tribulations photographiques kitsch, graphiques et souvent comiques (@ahmad_abi).

La personnalité joueuse de ce photographe se retrouve dans des autoportraits (la série #stuffedhair) et les aventures rocambolesques de son petit canard avatar qu’il a invité à découvrir Paris. « J’ai vraiment besoin d’être joyeux pour créer » déclare-t-il, presque surpris. C’est peut-être cet état d’esprit unique qui caractérise son style visuel chavirant entre la joie et l’angoisse. Chez lui, la première lettre alif (« ا ») se devine à travers les membres en plastique d’une poupée ré-assemblée. Au hasard d’une autre composition, les trois points de la treizième lettre shin « ش » sont les trois ballons de personnages assistant à des « FUNeral », alliance de funérailles et de divertissement. Ahmad aime les paradoxes.

Aujourd’hui directeur artistique pour une agence publicitaire du Caire, Ahmad ne regrette pas avoir troqué son stéthoscope contre un appareil photo et une paire de ciseau. À la Michel Gondry, il fabrique lui-même tous ses décors et poursuit ses explorations imaginatives depuis son quartier de Dokki au Caire. Son regard nous enchante. Exactement à l’inverse de la situation politique de son pays. D’ailleurs, il n’en dira rien. La fantaisie est sans doute le meilleur refuge.

3 autres temps forts de la biennale :

Hicham Benohoud et son équipe de maçons poinçonneurs pour la série « The Hole »

Les reportages poétiques de Zied Ben Romdhane

L’obsession à 20 cents de Youssef Krache sur les combats de mouton en Algérie

Un état fragile des corps

Dans cette sélection l’attention est dirigée vers trois séries de photographies qui déclinent, chacune à leur manière, un état fragile des corps. D’abord, la série Mectoub de Scarlett Coten, dont l’un des clichés – un jeune homme à la rose – a été choisi pour illustrer l’ensemble de la Biennale.

Le titre, jeu de mot entre le mot arabe « mektoub », le destin et le mot français « mec » vient expliciter l’enjeu même de ces portraits qui questionnent ce qu’est la masculinité ; c’est-à-dire qu’est ce qui la caractérise, la cantonne, la défie, la déborde. Scarlett Coten, a entamé cette série dans les pays arabes après les révolutions, s’intéressant à ces corps contraints tant par des attentes sociales que des étiquettes médiatiques. « Je ne raconte pas d’histoires ». En effet, confrontés aux photographies de Coten, c’est nous qui venons lourd d’images mentales. Sur les mystères de l’image fixe s’entrechoquent le produit de nos imaginaires sur ce qu’est ou doit être un homme arabe mais aussi, et plus largement, sur ce qu’est ou doit être un homme.

Coten poursuit actuellement le travail aux États-Unis, pays où les injonctions à être semblent nombreuses et où les modèles de masculinité, encore majoritairement issus d’une culture cinématographique, intiment une virilité qui reste très stéréotypée.

On retrouve une tension similaire dans la série Noir# de Mouna Karray qui semble dérober au regard du visiteur le corps photographié comme pour le forcer à penser à tous ceux qui pourraient dire « personne ne nous regarde ou ne nous regardera. »

Que voit-on alors? Un corps captif mais résistant, caché mais perceptible et encore mouvant. Seul s’extrait des plis d’un drapé blanc, un poing brandi, serré sur une poire photographique et un cordon noir, presque ombilical, qui relie la mise en scène au tirage. « Ceci n’est pas un autoportrait ». Même si Mouna Karray tient le déclencheur, elle souhaite que le distinguo soit fait : celui qui est représenté c’est bien le photographe et à travers ces images, l’évocation des enfermements. Et, enfin et par bonheur, la merveilleuse série de Farida Hamak, photographe au regard singulier, qui a su également rapporter la guerre que livrer la beauté. Sur les traces est un tour de magie auquel toujours on se laisse prendre.

Une expérience personnelle pour la photographe, revenue sur un lieu d’enfance, une expérience esthétique pour le spectateur, suspendu hors du temps, là où l’horizon et le pli d’une robe semblent cousus d’un même et pur fil de lumière.

Article co-écrit par Manon Aubel, Eva Tapiero et Stéphanie Vidal.