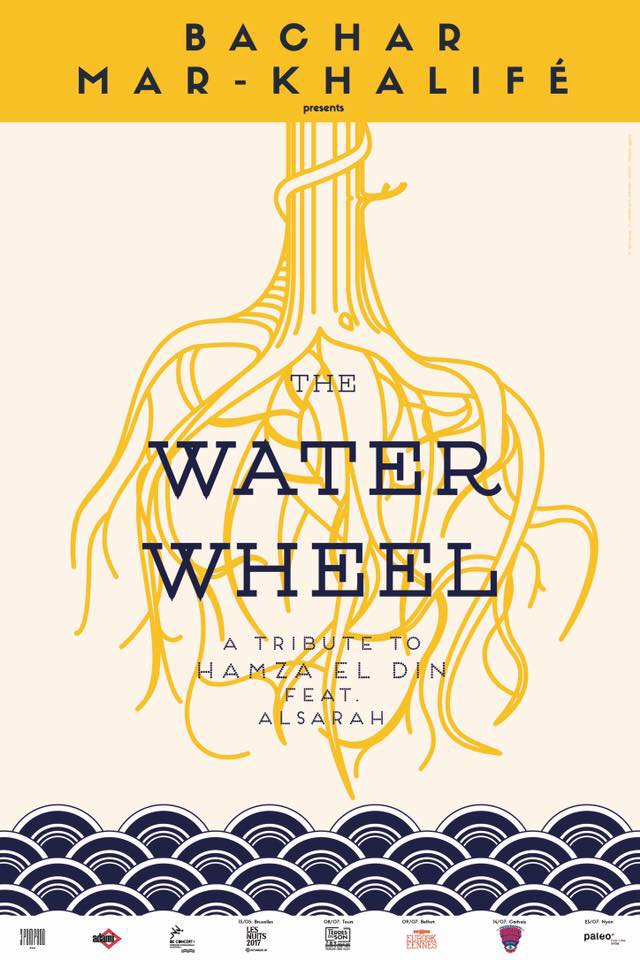

L’été a bien débuté pour Bachar Mar-Khalifé. Huit ans après la sortie d’Oil slick, le musicien franco-libanais a sorti le 18 mai dernier son nouvel et quatrième album The Water Wheel.

Nous nous sommes enfermés un dimanche ensoleillé du même mois dans le Sonatorium d’Elephant Paname pour une incroyable session du Slow Sunday en présence de l’artiste. Téléphone portable éteint, lumière tamisée, nous étions confortablement assis pour écouter le son de ce moulin à eau tourner dans nos oreilles et résonner dans tout notre corps. A une époque qui nous submerge d’images et de sons, l’écoute de ce vinyle a créé une faille spatio-temporelle dans laquelle nous avons pris plaisir à nous engouffrer pour redonner toute sa valeur à la création.

La performance scénique : la zone grise de la création

Tout a commencé sur scène, à la fin de la tournée de l’album à succès Ya Balad. En mai 2017, le festival bruxellois les Nuits Botanique a donné carte blanche à l’artiste pour présenter une première version de ce qui deviendra The Water Wheel. Au fil des festivals de la saison, la performance a évolué sur les planches de Terres du Son, des Eurockéennes de Belford, en passant par les Vieilles Charrues et le Paléo Festival Nyon. Bachar, travailleur acharné, ses musiciens et la chanteuse soudanaise Alsarah ont posé les pierres de ce quatrième opus, créant le fil d’une suite logique avec les précédents. Si peu de place a été faite à l’improvisation, il demeurait malgré les répétitions une part d’ombre dans chaque performance, des zones grises durant lesquelles s’est opéré le mystère de la création qui en fait toute la beauté : « C’est en se perdant que l’on se trouve le mieux », résume Bachar au journaliste de FIP qui l’interroge durant cette session du Slow Sunday. Un concert valant bien quinze jours de labeur, le processus créatif était fin prêt au moment de passer à l’étape de l’enregistrement au studio Gam, en Belgique, où Bachar et ses musiciens se sont isolés durant plusieurs semaines.

Hommage à l’avant-garde nubien

The Water Wheel est un album hommage à l’artiste nubien Hamza El Din. Né en 1929, ce dernier a quitté le Sud de l’Égypte à la suite de la construction du barrage d’Assouan qui a asséché son village, comme de nombreux autres en Nubie. Il s’est installé aux États-Unis pour y faire connaître et diffuser sa culture menacée. Il y a enregistré plusieurs albums durant les années 1960-1970 et a inspiré des artistes tels que Joan Baez et Bob Dylan. Il est pourtant resté méconnu dans le monde arabe, à l’instar de la culture et de langue nubienne menacée de disparaître car elle ne s’écrit pas. Ce fut comme une révélation lorsque Bachar le découvre adolescent. Fasciné par le mélange avant-gardiste des genres de sa musique et de cette culture à cheval entre le monde arabe et l’Afrique, il qualifie son répertoire d’inclassable et d’universel, bouleversant son rapport à l’écoute de la musique.

Pour construire son hommage, Bachar reprend l’oud, la ligne de basse, les percussions, le chant, l’harmonie…toute la substance incroyablement moderne du travail de Hamza El Din dont on a du mal à croire qu’il a enregistré son album éponyme en 1968. On retrouve sur la pochette de l’album de Bachar l’eau qui faisait encore tourner le moulin de l’enfance en Nubie, troublée par l’inquiétante pollution menaçant notre modernité.

Bachar l’inclassable

Rock-electro-trans-jazz-arabe ? Il est difficile pour les gens de l’accepter, y compris au sein du monde de la musique, mais Bachar n’aime pas entrer dans une case. Arrivé en France du Liban à l’âge de six ans, il a étudié la musique classique au conservatoire et a été élevé dans une famille de musiciens (doit-on encore présenter son père Marcel et son frère Rami ?), tout en écoutant Michael Jackson. Comment et surtout pourquoi choisir ? Le mieux qui lui soit arrivé est d’avoir su accepter cette pluralité. Elle se traduit encore aujourd’hui par la diversité de ses collaborations : Christophe, Fishbach, programmation à la Philharmonie à deux pianos avec Jeanne Cheral en hommage à Barbara…

C’est également là que réside toute la richesse de cet album en deux vinyles. Les quatre faces font se succéder de façon aussi surprenante qu’envoutante musique occidentale rock, musique orientale chantée en arabe, musique africaine chantée en nubien, du piano bien sûr, jusqu’au dernier morceau qui est – accrochez-vous – la reprise d’une reprise de la chanson Fakarouni d’Oum Kalthoum que Hamza El Din avaient enregistré avec les Grateful Dead dans une version trans en 1978…

Pour continuer de se faire surprendre, on vous donne rendez-vous à la prochaine performance de l’artiste :