Omar Sharif, c’était la classe absolue : le charme viril empreint d’une douceur incroyable, un sourire à vous faire oublier toute la misère du monde et un battement de cils faisant chavirer tout sur son passage. Un séducteur hors du temps et sans frontières qui aura fait briller l’Egypte pendant 83 ans.

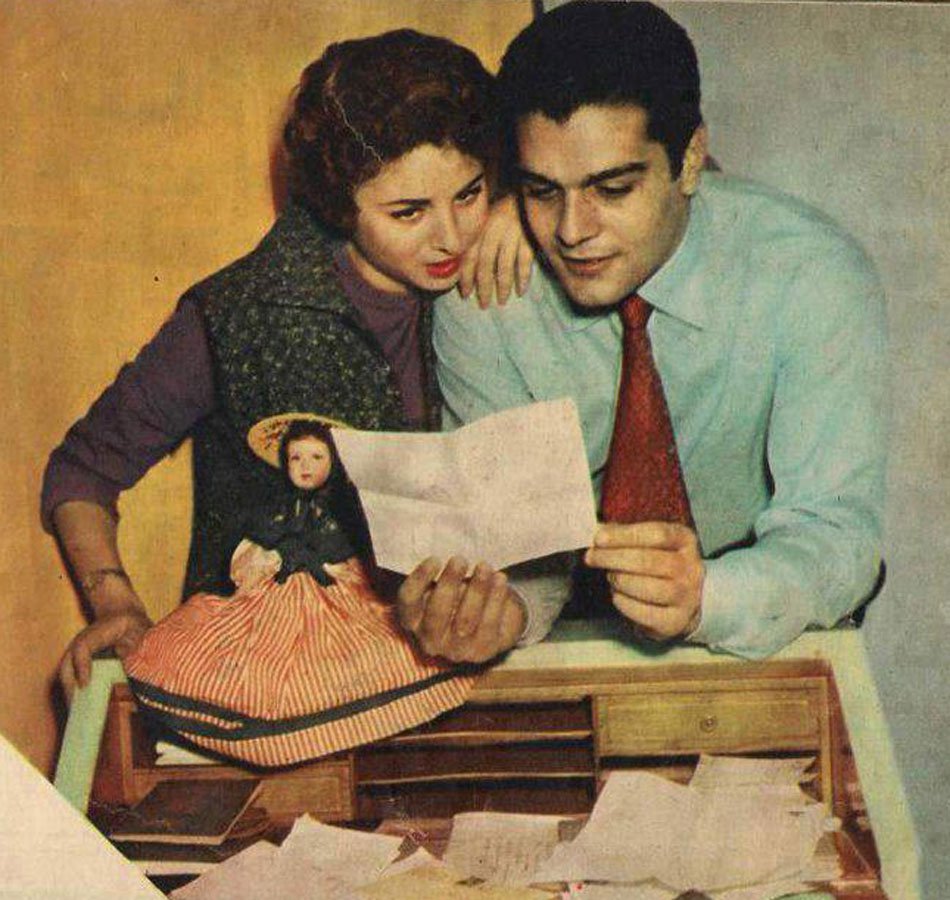

Omar nous a quittés. Il s’en est allé six mois après le dernier souffle de Faten Hamama. Faten, le seul amour de sa vie, celle qu’il abandonna de peur de lui être infidèle mais qui resta à jamais son unique amour. Faten et Omar, un couple mythique du cinéma égyptien, qui brillent désormais aux côtés de ses autres nougoum (étoiles) : Hind Rostum, Samia Gamal, Farid Al Atrache, Leïla Mourad, Soad Hosni ou Sabah…

Omar Sharif, un symbole panarabe

Si la disparition d’Omar Sharif suscite tant d’émotions sur le net, notamment auprès des jeunes Egyptiens qui postent en masse des hommages sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son décès, c’est que l’acteur incarnait au-delà de sa propre personne. Il était un symbole. Celui de l’âge d’or de la culture panarabe, alors à l’aube des indépendances et qui se caractérisait par l’aspiration à la liberté et à la modernité. Une époque que les nouvelles générations, pétries de nostalgie, n’ont pas connue mais qui exerce sur eux une forte identification. Pour s’en convaincre, il suffit de voir le flot de contenus sur Pinterest ou Facebook vantant le temps d’une Egypte multiculturelle où les spectacles et les collections haute couture d’Europe étaient présentés en avant première au Caire. Les danseuses du ventre y étaient adulées et Oum Kalthoum faisait pleurer les cœurs de Tanger à Beyrouth. Avec Nasser, être arabe était alors synonyme de fierté retrouvée, un baume qui cicatrisait la blessure narcissique du colonialisme.

Le cinéma égyptien a pris son véritable envol dans les années cinquante, dans le contexte d’arabisme culturel et de nationalisme arabe où l’articulation entre culture et politique reflétait le rêve d’unité du monde arabe. La diffusion d’une culture populaire de masse et l’existence de médias transnationaux firent de l’Egypte le berceau naturel de ces espoirs[1]. En effet, dans la patrie de Taha Hussein et de Sayyed Darwish, la culture était foisonnante, notamment depuis la Nahda. Le cinéma ne pouvait donc que s’y épanouir. Puis, qui d’autres, exceptés les fils du Nil, auraient été capables de nous faire passer du rire aux larmes en chanson ?

…le cinéma et la chanson pouvaient toucher chacun indépendamment de son statut, rassemblant dans l’émotion riches et pauvres, érudits et analphabètes.

Très vite l’arabe égyptien s’imposa comme une langue transnationale, les « ahwak » d’Abdel Halim et les « bohibek awi » de Samia Gamal faisaient vibrer les foules. En effet, seul un dialecte, langue de l’émotion et de l’intime, pouvait atteindre l’âme arabe, façonnée par le tarab. A la différence de la littérature, le cinéma et la chanson pouvaient toucher chacun indépendamment de son statut, rassemblant dans l’émotion riches et pauvres, érudits et analphabètes.

La disparition des figures d’antan et la fin d’une époque

Dans Toute une histoire, la romancière libanaise Hanan El Cheikh raconte l’influence des films égyptiens dans le processus d’émancipation de sa mère, qui allait en cachette au cinéma et s’identifiaient à ces héroïnes qui osaient exprimer leurs sentiments, se libérant des coutumes et des traditions. Plus proche dans le temps, le romancier Abdellah Taïa nourrit un amour inconditionnel pour le cinéma égyptien qui l’a bercé dès sa plus tendre enfance à Salé et qui reste l’une de ses premières sources d’inspiration. Qui sait qu’en 1968, la seule chaîne de télévision israélienne, alors que le pays était en pleine guerre contre l’Egypte, diffusait les films égyptiens en version originale les jours de shabbat ? Ce rituel était alors un véritable phénomène de société suivi par des centaines de milliers de juifs des pays arabes comme le rappelle Eyal Sagui Bizawe dans son récent documentaire Arab film.

Avec la perte d’Omar Sharif, nous prenons conscience que nos référents culturels, véritables piliers identitaires, ne sont que des figures éphémères. Et pourtant, ils représentent bien souvent une période déjà révolue. Mais leur mort résonne en nous comme la fin d’une époque et nous oblige à tourner la page. En s’éteignant un à un, les témoins d’antan nous renvoient à notre propre page, celle que nous devrions écrire mais qui reste désespérément blanche. Omar Sharif, né Michel Demitri Chalhoub en 1932, est à lui seul un condensé de Méditerranée. Alexandrin de parents syro-libanais, il a grandi dans la cité du quatuor de Lawrence Durrell. Découvert par Youssef Chahine qui lui offrit son premier rôle (Ciel d’enfer, 1954), Michel devint Omar pour épouser l ‘étoile du cinéma égyptien Faten Hamama.

Les êtres cessent de respirer mais les étoiles, elles, continuent de briller.

Ce qui distingue Omar Sharif est qu’il est devenu l’unique star arabe de cinéma à avoir élargi ce statut à l’occident. Il doit cette évolution de carrière à son rôle dans Lawrence d’Arabie (David Lean, 1962) qui lui ouvrit les portes d’Hollywood. La figure du héros masculin s’est érotisée et la presse occidentale, avide d’offrir un jeune premier au charme exotique, fit d’Omar Sharif un sex symbol. Son regard de braise et de velours les fit toutes succomber et il partagea l’affiche des plus grandes : Claudia Cardinale, Ava Gardner, Catherine Deneuve…. Capable de passer d’un prince du désert à Docteur Jivago (David Lean, 1965) son talent fit le reste.

Omar fait partie de ces immortels, devenues légendes, tant ils ont laissé de souvenirs vivants en nous. Les êtres cessent de respirer mais les étoiles, elles, continuent de briller.

[1] Dakhli Leïla, “Arabisme, nationalisme arabe et identifications transnationales arabes au 20e siècle”, Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2009/3 no 103, p. 12-25.

![Omar Sharif à l'affiche de Lady of the Palace [Sayidat al kasr], 1959.](http://onorient.com/wp-content/uploads/2015/07/9103-207x300.jpg)

![Omar Sharif à l'affiche de Struggle in the Valley aka Mortal Revenge [Siraa fil-wadi] (1954) - (avec Faten Hamama)](http://onorient.com/wp-content/uploads/2015/07/image-212x300.jpeg)

![Omar Sharif à l'affiche de Our Best Days [ayyamna al-helwa] 1955](http://onorient.com/wp-content/uploads/2015/07/10998-212x300.jpg)