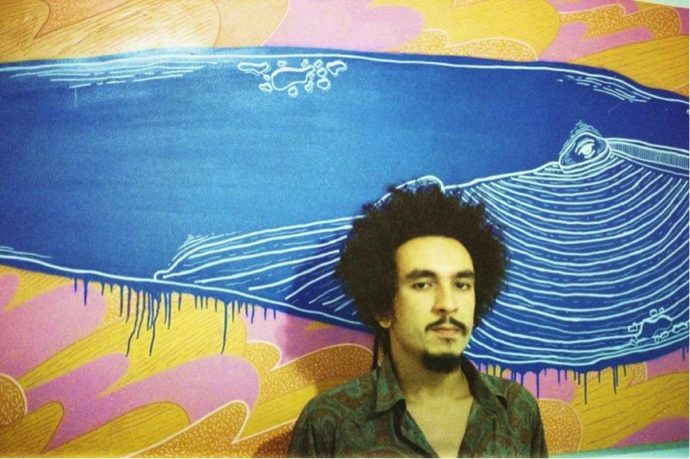

Né à Tunis en 1987, Malek Khemiri a 23 ans lorsque Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant de fruits et légumes, s’immole par le feu le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid. L’acte, qui aboutit au décès du jeune tunisien le 4 janvier, déclenche alors une série de manifestations contre un pouvoir autoritaire qui a laissé chômage de masse et corruption s’installer dans le pays. Lorsque éclate ce qu’on nommera rétrospectivement la « révolution tunisienne », Malek est membre d’Armada Bizerta, un groupe de rap formé cinq ans plus tôt.

Le soulèvement d’une partie du pays qui pousse le président Ben Ali à démissionner, offre à ce moment un espace de liberté inespéré pour un grand nombre de Tunisiens, artistes compris. C’est le moment où de nombreuses portes s’ouvrent pour le groupe de Malek, qui va dès lors multiplier les collaborations artistiques avec des formations du monde entier, de l’Argentine (avec Zona Roja) à l’Italie (Jungle Riots), en passant par le Chili (Maxima Terapia), la France (Roya Killa ou Scred Connexion), la Grèce, la Syrie, le Liban ou la Jordanie.

Très actif dans son pays d’origine, Malek Khemiri concentre aujourd’hui sa carrière sur la réalisation de films. Ayant remporté un prix au FIFAK (Festival International du Film Amateur de Kelibia) pour son court-métrage, Triton chasseur de son en 2016, l’artiste travaille actuellement sur deux projets : une fiction avec la participation d’un groupe de jazz français, Les Anamorphoses, ainsi qu’un documentaire sur la scène skate de Tunis. Alors que son pays traverse une période floue, entre un état d’urgence prolongé et un espoir démocratique, Malek nous livre un état des lieux de la situation politique et culturelle tunisienne, loin des clichés et des calques apposés parfois trop rapidement sur un pays finalement mal connu.

Le 11 novembre, l’état d’urgence a été prolongé par l’Etat tunisien. Il dure depuis plus de deux ans, depuis la vague d’attentats qui a touché le pays. Comment cette situation impacte-t-elle la société tunisienne, notamment sur le plan culturel ?

L’activité culturelle en elle-même n’est pas directement affectée par cet état d’urgence. C’est avant tout un concept qui cherche à effrayer les gens. Malgré ça, les gens continuent à initier des choses sur le plan culturel. L’impact de cet état d’urgence est minime pour la culture, pour les festivals ou pour ce qui se passe dans les rues tunisiennes.

Avec la fin de l’état d’urgence, rien ne devrait changer pour les acteurs culturels tunisiens ?

On peut éventuellement dire que les relations entre de potentiels partenaires ou investisseurs étrangers et les acteurs culturels tunisiens pourraient évoluer. C’est surtout cette dimension économique qui pénalise les porteurs de projets culturels du pays. L’image que renvoie l’état d’urgence n’est pas bonne et empêche le financement de certaines initiatives. La fin de la période d’état d’urgence pourrait changer la vision que certains peuvent avoir sur le pays. Mais sur le terrain ça ne changera rien du tout.

Depuis 2011 et les débuts de la révolution tunisienne, comment a évolué la vie culturelle en Tunisie ?

La vie culturelle tunisienne a bien évolué selon moi. Aujourd’hui, on vit d’une certaine façon une révolution culturelle. Il y a plus d’opportunités, beaucoup de gens plein de bonnes volontés qui veulent lancer des initiatives, il y a des festivals qui éclosent un peu partout…

Qu’il s’agisse de structures importantes ou d’organisations plus indépendantes : les projets sont là ! Bien souvent, il s’agit d’initiatives lancées par des jeunes qui veulent changer les choses dans le pays.

Le premier festival post-révolutionnaire s’est tenu à Regueb, à quelques kilomètres de Sidi Bouzid, juste après janvier 2011. L’initiative est venue des habitants de la ville, qui ont décidé de monter l’évènement de manière indépendante. Il y avait du cinéma, de la musique, du théâtre et, surtout, un dialogue et des rencontres entre l’ancienne et la nouvelle génération, celle qui venait de mener la révolution. Malheureusement, il n’y a eu que deux éditions de ce festival. Le contexte national est en effet devenu plus instable par la suite, avec les élections d’octobre 2011 notamment.

Le festival n’a plus reçu de soutien public. Le ministère de la culture de la Tunisie a refusé de subventionner la deuxième édition, ce qui a été très préjudiciable pour la structure. Avec du recul, c’était une période difficile, durant laquelle l’Etat et la police n’ont pas soutenu ni protégé certains citoyens. J’ai moi-même été agressé avec un ami aux abords de ce festival ; on nous traitait d’infidèle et de communiste pour avoir pris part à cette manifestation culturelle…

Les barrières et les freins auxquels sont confrontés les acteurs culturels peuvent émaner à la fois du pouvoir politique et du pouvoir religieux ?

Oui, ça a pu être le cas pendant une période confuse, avec l’émergence de plusieurs courants radicaux. Notamment lorsque Ennahdha (le parti politique islamo-conservateur qui a gagné les élections de 2011 et gouverné jusqu’en 2014, NDLR) était au pouvoir. Aujourd’hui, les choses ont changé, en bien.

Je ne sais pas si on refera un festival comme celui dont je viens de parler, mais ça reste possible. Par exemple, on vient juste de terminer la deuxième édition du Festival du Court au Kef. C’est une initiative totalement indépendante d’un jeune tunisien habitant à Toulouse, Amir Guedd. Il a une association au Kef et il a décidé de faire un festival de court-métrage avec ses amis. L’équipe est très jeune et je pense que ce festival a un grand avenir ! Il parvient à toucher la population car nous travaillons avec les enfants ou avec les écoles, à travers des workshops, des ateliers d’écriture… Nous avons également projeté des films dans le village. C’est selon moi une façon d’essayer de changer les mentalités et de transformer indirectement le pays. Faciliter l’accès à la culture est primordial si on veut changer la société.

Ce festival s’est donc fait de manière totalement indépendante, sans soutien public ?

Nous n’avons reçu aucun argent public. Pour soutenir le festival, le groupe Labess de Nedjim Bouizzoul est venu spécialement jouer à Tunis. Le concert a été organisé au Yüka, à Gammarth, qui est connu pour être un des lieux importants de la nouvelle scène électronique tunisienne, capable d’accueillir de nombreux artistes venus jouer dans le pays.

De manière plus générale, aujourd’hui en Tunisie, pour mener à bien un projet culturel : quel type de relation existe avec les pouvoirs publics ? Y-a-t-il un soutien des projets émergents de leur part ?

Certains festivals prennent de l’ampleur et commencent à avoir une bonne structure et une bonne organisation. Ils peuvent être soutenus par l’Etat ou par les centres culturels européens aussi comme l’Institut Français de Tunisie, le Goethe, etc. A Tunis, par exemple, il y a le festival urbain Dream City qui se passe dans la vieille ville de Tunis, dans la médina. Il a lieu chaque année, avec des installations d’artistes, de plasticiens, mais aussi avec des performances sonores, avec l’utilisation de l’architecture. Mon ami Nidhal Chamekh, un plasticien et artiste y a mis en cage ce qu’on pourrait appeler notre « arc de triomphe » sur la place Bab El Bhar. C’est donc un festival qui a les moyens, qui bénéficie d’aides publiques et qui a poussé les gens à la réflexion, en travaillant notamment sur le concept de frontière.

De manière plus générale, en ce qui concerne les financements, l’Etat a son propre circuit. Le ministère de la culture ne soutient pas vraiment les projets émergents. C’est d’ailleurs ce qui pousse les acteurs culturels indépendants à être solidaires entre eux. Par exemple, sur mes trois dernières performances, à chaque fois, elles ont pu voir le jour grâce à une solidarité avec des lieux qui mettent à disposition leurs locaux et soutiennent nos projets. Notamment à Bizerte, au Majestic : c’est un ancien cinéma qui a été rénové par un jeune acteur culturel et où ont lieu certains festivals désormais. La deuxième date, c’était au cinéma Amilcar, et la troisième était au Rio.

Il est donc possible de s’organiser en bonne entente avec les structures culturelles malgré l’absence de soutien de l’Etat envers les artistes. Sans aller jusqu’à parler de corruption, on voit que c’est une vieille bureaucratie au pouvoir, et que les choses sont bloquées.

Comment la scène culturelle indépendante tunisienne évolue aujourd’hui ?

C’est une scène solidaire, qui commence à s’organiser. On commence à voir des rendez-vous, des tables rondes qui se montent entre différents organismes, pour permettre une meilleure entraide. De jeunes collectifs dynamisent aussi la scène, comme Downtown. Ils ont commencé à faire des évènements sur les toits de Tunis, sous le nom de Secret Vibes. Ils ont ensuite pu jouer à Berlin, à Barcelone. D’abord réservés à quelques initiés, les évènements ont vite pris de l’ampleur.

Il y a aussi énormément de jeunes artistes à Tunis ! Notamment des DJ qui jouent partout dans le monde. On fait des découvertes tous les jours dans la ville, notamment en ce qui concerne cette scène émergente. Dans toutes les disciplines artistiques et les styles musicaux d’ailleurs, c’est une belle diversité.

A l’heure où le pays traverse une phase de transition, quel doit être le rôle des acteurs culturels pour façonner la société tunisienne de demain ?

Il faut investir dans la culture, c’est la seule solution. Il n’y a aucune autre solution pour faire évoluer la société. Pour moi c’est vital : sans ça, on ne pourra rien faire en Tunisie. Si on n’investit pas dans la culture, on pourra vivre dans l’obscurité à jamais. C’est ce chemin que je souhaite pour mon pays, c’est lui qui illuminera l’avenir des Tunisiens. Et le pays a tout pour réussir : la réalité sur le terrain est pleine d’espoir.

Après une certaine déception, il faut se réveiller et prendre conscience que pour vivre notre utopie et changer notre société, la culture est un levier indispensable.